※受給者番号は全角で入力してください。

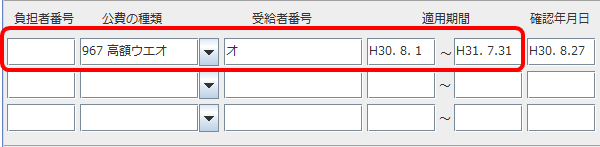

例)適用区分「オ」の場合

公費欄

※適用期間の開始日は月初めの1日としてください。

例)適用区分「低所得Ⅱ」の場合

※認定日は月初めの1日としてください。

【70歳以上】

(1) 患者登録入力方法補足

限度額適用認定書及び限度額適用・標準負担額減額認定証の高額療養費の所得区分の入力、公費の入力、公費上限額の入力、

他一部負担金の入力について記載します。

〇高額療養費の入力方法

【70歳未満】

(4回目以降)

※受給者番号は全角で入力してください。

例)適用区分「オ」の場合

公費欄

※適用期間の開始日は月初めの1日としてください。

例)適用区分「低所得Ⅱ」の場合

※認定日は月初めの1日としてください。

【70歳以上】

記載

(4回目以降)

記載※受給者番号は全角で入力してください。

例)適用区分「現役並みⅡ、又は現役Ⅱ」の場合

公費欄

※適用期間の開始日は月初めの1日としてください。

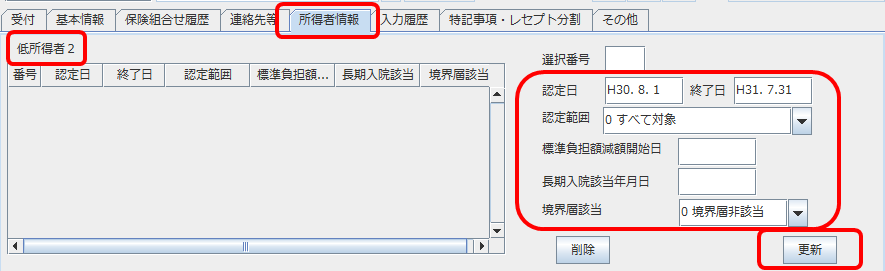

例)適用区分「低所得者Ⅱ」の場合

1)[所得者情報]タブを選択します。

2)「低所得者2」の[認定日]、[終了日]、[認定範囲]を入力します。(認定日の開始日は必ず月初めの1日からとして登録します)

3)[更新]を押します。

例)適用区分「低所得者Ⅰ」の場合

1)[所得者情報]タブを選択します。

2)「低所得者1」の[認定日]、[終了日]、[認定範囲]、[老齢福祉年金受給者証]を入力します。(認定日の開始日は必ず月初めの1日からとして登録します)

3)[更新]を押します。

〇公費の入力方法(公費、公費上限額、他一部負担金)公費入力には、公費欄、所得者情報欄を使用します。

①生活保護など

公費欄

※適用期間の開始日は月初めの1日としてください。

②法別54難病など

【70歳未満】

(4回目以降)+【958 特疾4回目】

(入院のみ)

※受給者番号は全角で入力してください。

例)適用区分「オ」の場合

公費欄

※適用期間の開始日は月初めの1日としてください。

所得者情報欄

※認定日の開始日は月初めの1日としてください。

【70歳以上】

記載

(4回目以降)

記載

(限度額認定書があり、難病の場合)※受給者番号は全角で入力してください。

例)適用区分「Ⅳ」の場合

公費欄

※適用期間の開始日は月初めの1日としてください。

例)適用区分「Ⅱ」の場合

1)[所得者情報]タブを選択します。

2)[認定日]、[終了日]、[認定範囲]を入力します。(認定日の開始日は必ず月初めの1日からとして登録します)

3)[更新]を押します。

〇公費上限額の入力

1)[所得者情報]タブを選択します。

2)公費負担額から難病の公費を選択します。

3)[適用期間]、[入外上限額]を入力します。(適用期間の開始日は必ず月初めの1日からとして登録します)

4)[更新]を押します。

5)以降の月は、[次月複写]でコピーをします。

〇公費の他一部負担金の入力

1)[所得者情報]タブを選択します。

2)公費負担額から難病の公費を選択します。

3)該当の適用期間を選択します。

4)[他一部負担金累計]を入力します。

5)[更新]を押します。※ORCAへ登録後の場合は「23 収納」から一括再計算を行ってください。